Case Study

事例紹介

富山県富山市水橋地区

整備と普及啓発を両輪にして、全国有数のスマート農業モデル地区を目指す

- 水田

- 自動機

- 用排水

- LPWA

- BWA

- Wi-Fi HaLow

全国初の国営事業で農地の再編に着手。

効率的・安定的な農業経営の実現を目指す。

水橋地区の営農はコシヒカリに代表される水稲を中心に、水田の畑地利用による大豆、大麦のほか、一部の農地ではキャベツやねぎの作付けもされており、これらを組み合わせた農業経営が行われている。しかし、古くに整備された狭小な農地や農道、老朽化した用排水路などが作業効率に影響を及ぼしており、農地整備の要望が高まっていた。

そこで、水橋地区は全国でも初となる「次世代農業促進型」の国営農地再編整備事業に着手。農地の大区画化や用排水路の再整備、そして、スマート農業技術の導入による農作業の効率化・省力化を図った基盤整備を推進している。スマート農業技術の導入に至っては、より効果的な普及を目指して調査・協議を実施。今後、情報通信環境の整備に向けた事業にも取り組むこととなった。

富山県富山市水橋地区

総面積: 124,177 ha

耕地面積:13,000 ha

田: 12,100 ha

畑: 902 ha

総人口:413,938 人

総農家数:4,962戸

【作付上位品目】

水稲、麦類、豆類、そば

2020年農林業センサス、令和4年面積調査、令和2年国勢調査より

-

富山市農林水産部国営農地再編整備推進室

室長

笹木 明子 氏

取組みの経緯(地域の課題と情報通信環境整備の狙い)

- 水田農業地帯である水橋地区(富山市、滑川市、上市町にまたがる)では、昭和初期に耕地整理事業が行われているが、その多くは10a未満の狭小不整形な区画であり、農地の排水不良、幅員が狭い農道、用排水兼用水路の老朽化、担い手の分散錯圃などの課題から効率的な営農に支障が生じ、 近年は耕作放棄地となるおそれのある農地も増加していた。

- このような背景から令和3年度より「国営農地再編整備事業 水橋地区」が開始され、大区画化や排水不良の解消等の整備に加えて、全国で初めて「次世代農業促進型」として、スマート農業技術の導入により更なる効率化・省力化を実現するための基盤整備の検討、導入が行われることになった。

- 地域の農業者からも生産性向上への強い意欲が寄せられ、スマート農業に取り組んでみたい、効率的な農業を進めたい、といった声が上がっていたが、同時に、どう進めたら良いかわからないという声も多く聞かれた。

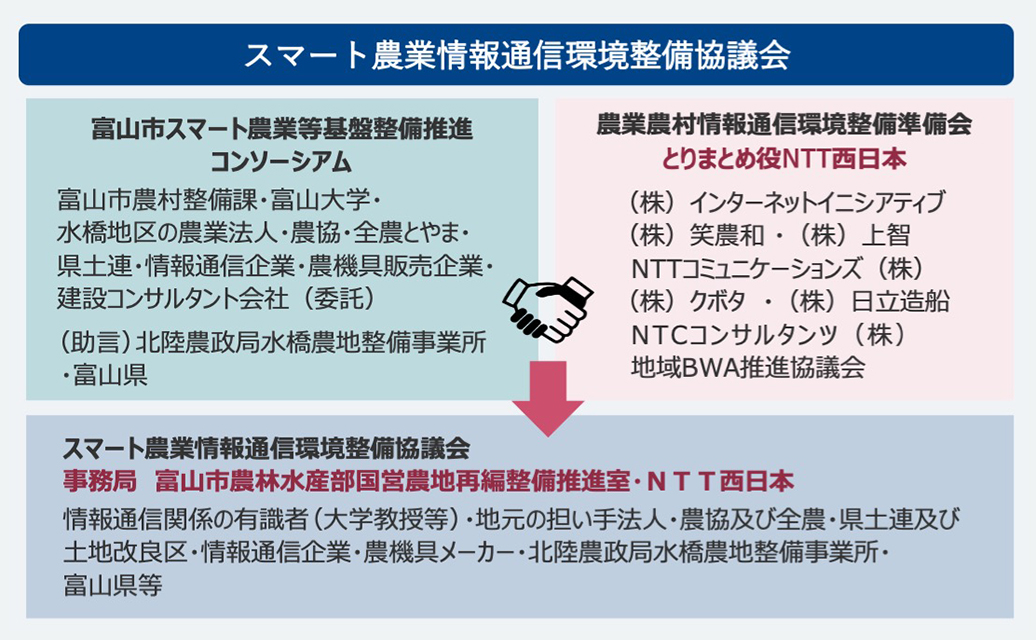

- そこで富山市では、スマート農機に対応した基盤整備を実施しただけでスマート農業が普及するわけではないと考え、農業者・行政・農協・県土連・学識者・農機具メーカーが一堂に会して議論する場として、令和4年度に「富山市スマート農業等基盤整備推進コンソーシアム」を設立し、地域でスマート農業を普及啓発する取組を開始した。

情報通信環境整備の全体計画

設置想定機器

-

・LPWA、BWA、Wi-Fi HaLow™等の無線基地局

-

・用水路ゲート等の遠隔監視・操作機器

-

・自動給水栓等の水田水管理システム

-

・自動走行農機やドローンを活用するためのRTK-GNSS基準局

個別地区支援

~積極的な情報収集と継続的な普及啓発をもとに、農業者と共に計画作りを進める~

「富山市スマート農業等基盤整備推進コンソーシアム」での情報収集や議論を通じて、大区画化された農地での営農にはスマート農業技術が欠かせないが、効果的な活用と普及のためには情報通信環境をあわせて整える必要がある、という認識を抱き、令和4年度に「農業農村情報通信環境整備準備会」に参加した。

準備会では、通信規格をはじめとする情報通信技術、それを活用する水田水管理システムなどのスマート農業技術、また、公設民営方式など情報通信設備の設置と運営の選択肢など、サポート企業から各種情報提供を受け、本事業の進め方の認識合わせや実現に向けたスケジュールの検討を行った。

個別地区支援の一環でコンソーシアムのメンバーと一緒に実施した先行事例視察では、福井県坂井市を訪問し、スマート農業実証プロジェクトへの取組の実態を紹介いただいたが、スマート農業に対する農業者の意欲向上には、行政による情報通信環境の整備が重要な役割を果たすことを、再認識した。

計画策定支援事業

コンソーシアムと準備会活動を統合・発展させる形で、令和5年度に「スマート農業情報通信環境整備協議会」を立ち上げ、農山漁村振興交付金(情報通信環境整備対策)を申請。

同年より計画策定支援事業に取り組み、水橋地区における情報通信環境(光ファイバ、LTE整備状況)の調査や、水田水管理システム各社の製品仕様及び機能面、価格面の情報収集等に取組む。

令和6年度からは、電波測定器を用いたLPWA電波調査、使用感調査を実施しているほか、将来的には既存の担い手農業者から新たに参入・就農する農業者までが、水橋地区に適したスマート農業をスタンダードとして導入できる体制を目指している。

計画を進める上で重要なことは?

地域の農業者のスマート農業に対する理解が少しずつ深まっていくよう、継続的に情報発信に取り組むことが重要である。富山市では、令和4年度から毎年スマート農業に関する農業者向けセミナーを行うとともに、農業者への個別訪問による情報提供や、より細かなニーズ・課題の聞き取り調査等も行い、地域の理解度を高めるための普及活動を行っている。整備と普及を両輪で継続的に進めていくことが重要である。

【今後の整備計画】

■国営農地再編整備事業 水橋地区

事業工期:令和3年度~令和15年度(予定)

令和8~9年にICT導入実証ほ場において水田の水管理及びスマート農機の活用を実証

■情報通信環境整備事業(富山市)

計画策定支援事業:令和5年度~令和6年度

施設整備事業:令和7年度以降(予定)

現在、以下を実施中

・LPWA電波調査

・使用感調査のための機器レンタル

・水橋地区スマート農業スタートガイドの作成 など

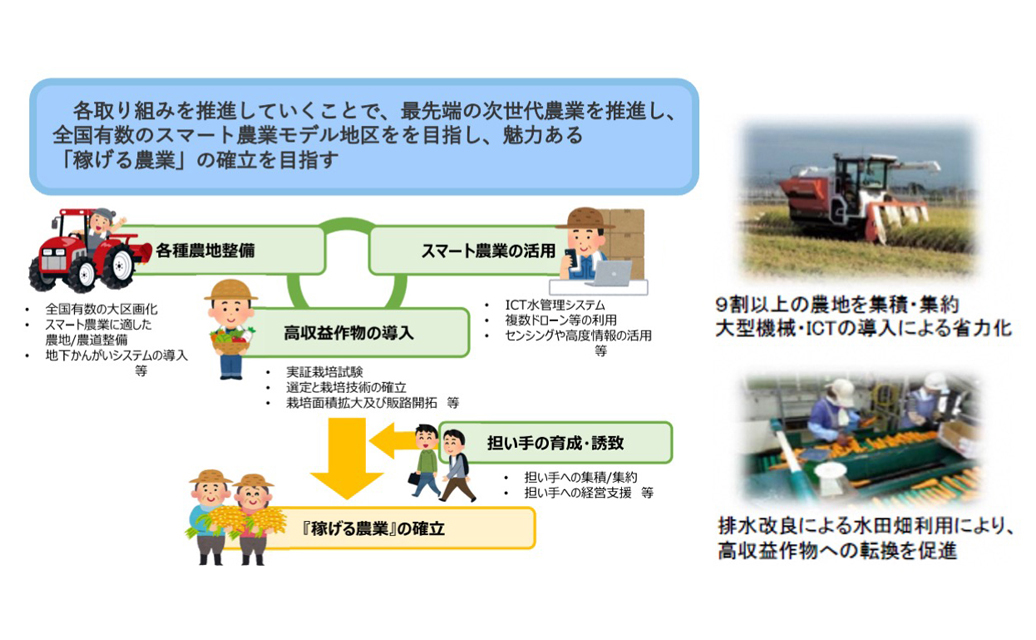

【地区計画の全体像】

最先端の次世代農業を推進し、全国有数のスマート農業実践のモデルとなる地区を目指している水橋地区では、3つのフェーズを設定し、事業を進めている。

フェーズ1:大区画化等スマート農業に適した農地整備、担い手への農地の集積・集約による効率化

フェーズ2:高収益作物導入による収益力の向上、農業経営の複合化

フェーズ3:スマート農業導入による生産性の向上、スマート農業に適した情報通信環境整備

これまでの経験で学んだことは?

- スマート農業を取り巻く情報通信に関する技術の進歩やサービスの展開が早いため、当初想定していた整備内容が本当に地域に適しているか常に最新の情報で判断することが重要である。

- このため富山市では、水管理システムなどへのWi-Fi HaLow™の活用や、AIを活用した営農指導などを追加的に情報収集し検討している。

- その意味でも、コンソーシアムや協議会という形で、地域の方々と共に、水橋地区に適した整備内容を常に最新の情報に基づき学び、議論できる体制を構築できたことは大きい。

担当者コメント

稼げる農業を実現するためには、大区画化・汎用化による効率化や高収益作物の作付拡大が欠かせない。10年後20年後、大規模農地で担い手が農業を効率的に続けるため、どのような地域にしていけば良いか議論を重ねた結果、情報通信環境整備の重要性を意識することになった。整備した農地とスマート農業の導入に加え、情報通信環境を担い手に積極的に活用してもらい、水橋地区で展開する営農のスマート化が市内だけでなく、全国に拡がっていくことを期待したい。